——粤籍华侨捐款捐物,倾尽财力支援抗战前线

1936年9月20日,英法德等9国的450多名侨胞代表在巴黎成立“全欧华侨抗日救国联合会”。

南侨总会动员新加坡中小学生走上街头义卖花朵,将售花所得捐献给中国抗战。

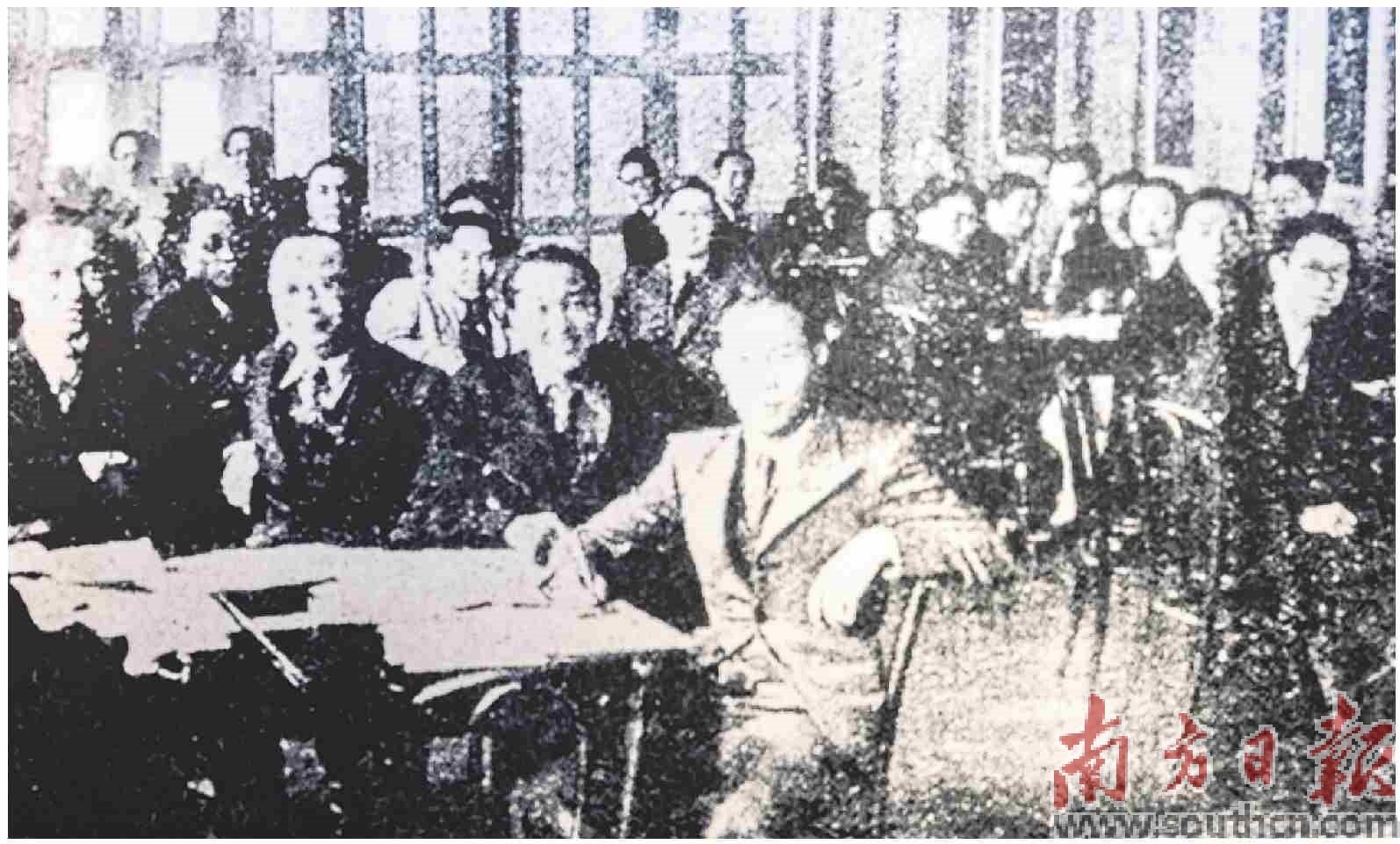

1938年10月,南侨总会成立大会上,陈嘉庚先生号召侨胞各尽所能支持抗战。

“先生买一朵花吧……这是自由之花呀!这是解放之花呀!买了花救了国家!”

80多年前的南洋,每逢募捐活动,《卖花词》的歌声不断响起。广东籍的学生们挎着花篮走上街头,一朵花给5角或5元都行,大家将卖花所得悉数汇回国内,支持抗战。

在那个民族存亡的危急关头,远在海外的粤籍华侨,以赤子之心共赴国难。他们或筹款献物,或倾尽家财,为抗战胜利作出了不可磨灭的贡献。据不完全统计,抗战期间,有约半数海外侨胞捐过款,捐款总计逾13亿元,侨汇更达95亿元以上,占抗战期间中国军费的43%。

多方并举

将“血汗钱”奉献祖国

捐款是华侨支援抗战最普遍的方式,名目各式各样,有月捐、难童捐、救灾捐、购机捐等。全民族抗战爆发后,海外粤籍华侨迅速行动,掀起了声势浩大的捐款热潮。

1938年10月,日军入侵广东陆地,惠州、广州相继沦陷。以陈嘉庚为首的南洋华侨筹赈祖国难民总会迅疾响应,他们首创常月捐制度,仅1939—1941年间,南侨总会汇回祖国的款项就高达4亿元国币。

在东南亚,开平籍侨领、著名华侨教育家司徒赞及夫人刘金瑞积极投身支援祖国抗日运动。司徒赞任华侨救国后援会文书主任,赴各地发动募捐;作为侨校教师公会主席,他亲自带领师生开展“卖花捐”活动。“买了花,救国家”的叫卖声响彻城乡,唤起了同胞们的爱国心,对筹集抗日救亡捐款起了很好作用。

与侨领们并肩作战的,还有广大普通侨胞,特别是工人、店员等收入低微人群。“令人动容的是,侨胞们毁家纾难的决绝。”惠州市东江纵队纪念馆讲解员周琳说,有的贫穷侨胞变卖家产,有的家庭妇女捐献嫁妆,新加坡惠侨救乡会更是决定,捐献每户家产的10%用于救国救乡。

这些侨胞节衣缩食,将“血汗钱”奉献祖国。纽约“衣联会”的侨胞陈金坚,身为洗衣工人,每周工资仅6美元,却毫不犹豫地捐出积蓄。身处夏威夷的谢月梅在餐馆做出纳,月收入仅25美元,却为支持抗战拼尽全力,省下的钱频繁为中山人民抗日游击队汇款,每次均在500港元以上,由妹妹谢月香转交。谢月梅说:“和国内苦难的同胞相比,我自己辛苦些算得了什么?”

“抗战期间,海外侨胞捐献数量之巨大令我们震撼。”周琳说,当时海外华侨有800万,其中有400万侨胞曾为抗战捐款。东江人民抗日游击队早期的军费绝大部分正是依靠华人华侨的捐资捐助。

侨批传情

彰显一致抗日决心

在汕头博物馆内,展出着多位知名抗日侨领的侨批。一封封侨批,浸透海外侨胞的血汗,蕴含他们对故里、对祖国的深情。

1931年九一八事变爆发后,越南侨胞黄伟卿、陈星阁等,就先后汇款2600大洋,慰问东北马占山抗日部队和在上海浴血奋战的十九路军将士。

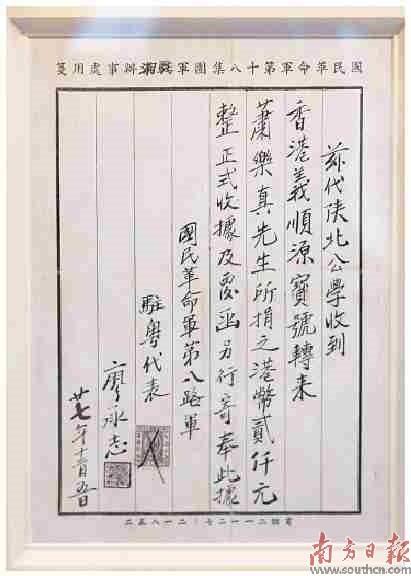

1937年七七事变发生后,泰国华侨蚁光炎领导泰国中华总商会,积极推销抗日救国公债,开展抗日募捐活动。蚁光炎坚信“中国必定胜利”,在汕头沦陷逗留香港期间,曾把一批物资和一笔捐款亲自交给廖承志,支援中共抗战,还极力促成汕头沦陷后一度停业的泰国至汕头侨批业的恢复。

旅泰的青年侨领苏君谦与同乡挚友郭子纲、黄奕,捐出200元国币,支援延安抗日军政大学作办学经费。这笔款就是通过“口批”方式,由增顺批局送到家乡澄海信宁村的挚友詹欧波手里,再由他转交给八路军驻武汉办事处。

七七事变后,日本发动全面侵华战争,激起海外华侨的义愤和爱国热情。有的侨批局在侨批上盖上“请购救国公债”的宣传戳,广泛宣传。南洋华侨踊跃购买救国公债的情况,在侨批中反映甚多。

批捐是抗日战争时期侨民帮助家乡人民渡难关所寄的侨批款,也是农村在抗日战争时期对每笔批款收取一定比例的捐助款。

新加坡华侨郑若灿1940年10月26日寄给潮安县礼阳乡祖母的侨批,寄的批款为50元,封背上盖有“批捐”两字。这是当时华侨为了救济抗日战争时期陷于水深火热之中的人民,每元侨汇抽出百分之二,即2分钱,用于济困,并在封背上盖上“批捐”的印章,以示该侨批已交了捐款,显示出海外华侨一致抗日、坚决抗战到底的决心。

物资捐献

有力保障抗战前线

除了财力上的支援,粤籍华侨在物资捐献方面同样不遗余力,从衣服、药品等日常用品到汽车、飞机等军事装备,为抗战前线提供了有力的物资保障。

1938年的一次物资捐献行动中,仅台山籍华侨就捐献衣服10万套、药品50多种以及大批粮食、布料、棉毡、蚊帐、雨衣、鞋袜、防毒面具等。台山籍侨领邝炳舜一次就捐赠解剖仪器10副(价值15万美元),可供10所医院使用。

1938年,纽约“衣联会”捐献救护车4辆供抗日前线医院使用,每辆车身都印有“衣联会”的名称。这些车辆运回祖国前,先在纽约市巡游,以激发侨胞的爱国情怀。“衣联会”还将一大批药品、衣物交给宋庆龄的“保卫中国大同盟”转给八路军和新四军。据统计,五邑籍华侨捐献的物资总计包括100多辆汽车和50多架飞机,为祖国抗战提供了强有力的支持。

新会罗坑陈冲人陈瑞祺13岁前往香港继续深造读书,19岁随父经营米业,后购置了一艘1000多吨位的货船“黄石公号”,从越南运米到香港销售。卢沟桥事变后,国民政府征用大批船只堵塞长江,构筑防线,阻止敌舰进犯,“黄石公号”货船纳入被征用之列。陈瑞祺以国家民族存亡为重,命该船开回祖国应征,作无偿捐献。

除了捐赠,华侨冒着血本无归的风险积极投资祖国大后方。著名侨领陈嘉庚、胡文虎、侯西反、庄西言等都积极鼓励华侨回国投资。陈嘉庚说:“我们如果终日只知赚钱,不知救国,纵然发了财,但是做奴隶,做亡国奴,发了财有什么用。”

陈嘉庚、侯西反、郭兆麟等原拟在新加坡投资建立制药厂,但是考虑到海外捐献药品长途运回国内,既不安全,又难以保证时间,便于1941年将资金移入国内,合资创建重庆制药厂。这是当时中国最大的新式提炼药厂,可生产91种军需药品,为解决前线士兵药品紧缺问题起到了积极作用。

“中国人民抗日战争胜利是以爱国主义为核心的民族精神的伟大胜利。广东党组织很重视在海外华侨当中开展抗日统战工作。”中共广东省委党史研究室历史学博士何飞彪说,八路军驻香港办事处成立后,利用香港的特殊环境和有利条件,动员华侨以财力、物力支援祖国抗战,接收、转运他们捐助的款项、物资、药品,支持八路军、新四军和华南抗日武装。

海外侨胞的慷慨解囊,为艰苦卓绝的抗战提供了宝贵的物质支持,极大地鼓舞了军民士气。

(感谢省委党史研究室提供史料指导)

原标题:

粤籍华侨捐款捐物,倾尽财力支援抗战前线

捐资纾国难 竭力报家国

文字:南方+记者 尚黎阳

供图:南方+记者 苏韵桦 翻拍于广东华侨博物馆广东股票配资网

富华优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。